小説なんか読んでいられるか、という現代。

「お元気ですか」など、口が裂けても言えない。元気なわけがない。

コロナ。コロナ。コロナ。そして、幼児虐待。虐待につぐ、虐待。また、芸能人の自殺。自殺。自殺。

なんて禍々しい。暗鬱な時代。

ゆえに、ちかごろ、私は「〇〇〇〇」とつぶやいてばかりいる。ときには吠える。

「〇〇〇〇」は、汚らわしい言葉である。それは、人間性のかけらもない言葉なら、なんでもいい。「ぶりぶりぶり」でもいい。なんでもいいから、汚らしい言葉を吐きたい。退化したい。

醜い人間になってしまったか。

いや、もとからの醜悪さが露呈しただけか。

しかし、この時代を生きる世界中の人と共有できる醜悪さだ、と私は信じてやまない。みんな持っている、醜さ。そして、同時代とつながっていることに、安堵している。私は、そうして生気を得ている。

鬱々とすることは多い。が、皆が、そうだ、ということが救いで、皆と同時代を生きていることは、ありがたいことである。

皆さん、醜悪ですか……

陰気だ。

陰を散じる、スカッとするような、あるいは、パッと明るくなるような、なにか飛び切りの話題はないかね。

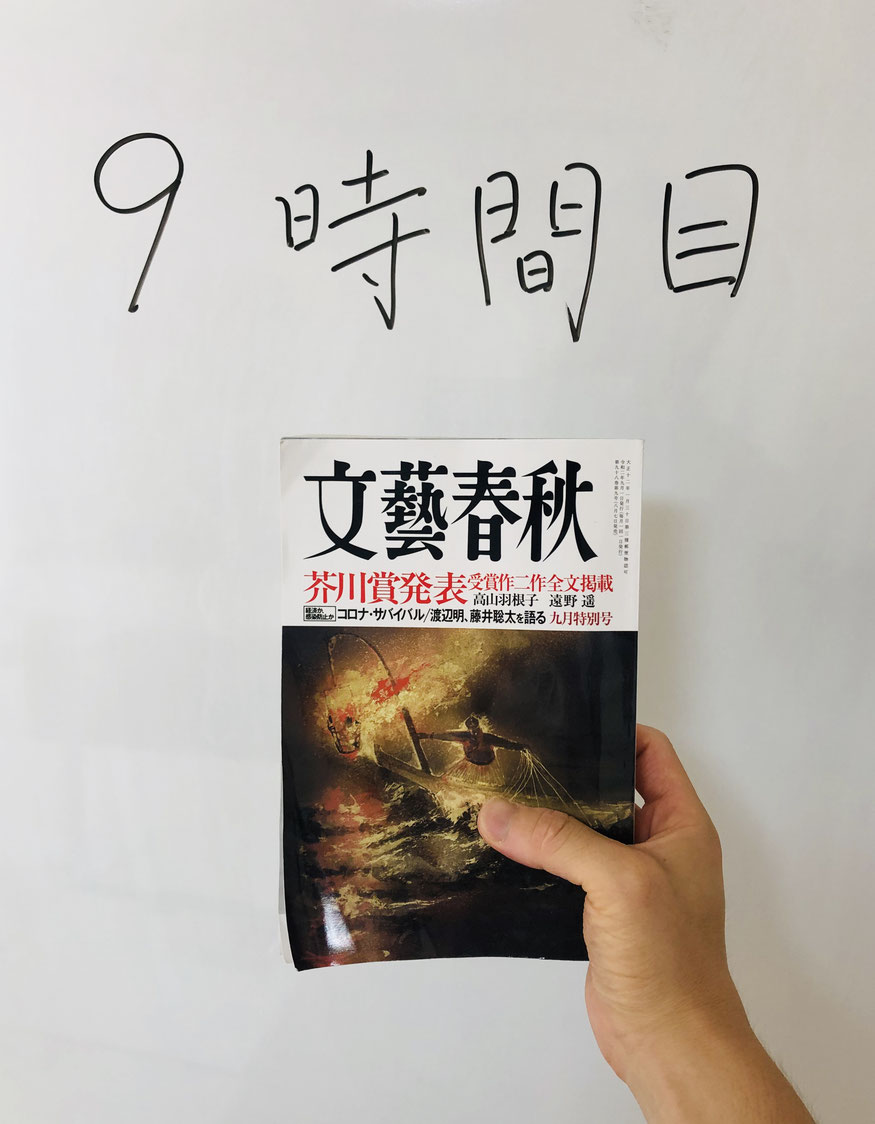

そんな中、9月号の文藝春秋で、芥川賞が発表された。

けっ。またか。

どうせこれまた陰鬱でどこかネジの飛んだ主人公が、自分の思い込みで孤独に行動したあげく、破壊し尽くし、さんざんな目に遭う作品が受賞するのだろう。「〇〇〇〇」め。

そうおぞましい言葉とともに、文句を垂らしつつ、読んだ。

で、私は「そうめんのような文章はあるのか」ということを考えたい。

いや、そうではなく、考えた挙句、「そうめんのようだ」と思い至った。

それが今回の芥川賞作品であった。受賞二作品ともそうであった。

日本語の小説は、日本で話され書かれ読まれている言葉を使っている、という時点で、日本人に読まれることが前提、なのに、「読まないでくれ」と言わんばかりに、しかし書かれた、がんじがらめの、自己矛盾に囚われた文章が好きな私としては、両作品とも、まったくその好みに反する、いやじつに読みやすい文章で、私の瞳からはもちろん、文は、穴という穴から、ちゅるん! と、入ってきてしまった。怪しからんことに。

もしそれを可視化できたら、目鼻口にそうめんがぶらさがっていて、それらは常にちゅるちゅると流入している、といった事態になる。

可視化したいものである。

そうめんは、日本人に特に夏に好まれる食べ物のはずだ。夏の食欲のない時でも、うっかりすると食べ過ぎちゃった、といったように、あまりに親密ゆえ害が生じることすらあり、危険。その危険性こそ、おそるべき巧者である両作者の狙ったところなのか……。

たしか15年ほど前、フジテレビの27時間テレビで、100キロマラソンをしていた極楽とんぼの加藤が、深夜の休憩所に倒れ込んだところ、たしか、そうめんを食べていた。休憩所の近く(あるいは休憩所自体の)コンビニのそうめんを、……ほぐし水をかける式の、あのコンビニそうめんを、たしか、食べていた。

「こんな時にそうめんなんか喰わせやがって」

と、寝ずのマラソンに疲れ果てた加藤は、はじめ、「ばかにしている」と、憤ったが、じっさい食べてみるとうまかったらしく、むさぼるように、たちまちのうちに平らげていった。

付き添いのランニングのプロの人からは、

「そうめんは、エネルギー効率がとくに優れて、疲労に効果的」

と、そうめんを摂取させる目的の説明があった。

味を占めた加藤は、疲れてもいないらしいのに、やたらとコンビニに寄っては、4つ、5つ、……日常生活では考えられない、異常な量のそうめんをちゅるんちゅるん平らげていった。

本来の目的である完走を忘れたかのように、深夜、コンビニを探す加藤の姿は、開眼したか、ものに憑かれたか、狂おしくて面白かった。そして、彼によってことごとく吸引されていくそうめんが、またじつに美味そうで、白光りしたブラウン管テレビの前で私は腹を鳴らしていた。

爾来そうめんは、コンビニ弁当の定番品となった。私の。

そうめんは、すべて極楽・加藤の馬力に変わるのであれば、有意義である。バカ喰いの憂き目に遭おうとも、そのそうめんは、体内で燃焼し、決して無駄になることはないという。運動で失われたエネルギーを、燃費は案外悪いのかもしれないが、そうめんは補ったらしい。

そうやって、私は、私の顔面と文藝春秋9月号との間を、数百本ものそうめんが行き来している事態を隠しながら、喫茶店でもって、ちゅるちゅると読み進めたものだった。

喫茶店を出るときだった。

「今月号は、芥川賞ですよね。お読みになりましたか」

店主が声をかけてくださった。口の端にそうめんの先が残っていないか、叱られやしまいか、ひやひやした。しかし、たしなめる様子は微塵もなく、店主は大層穏やかな口調であった。

「ええ。『首里の馬』のほうを。まだ途中です」

「私も読みたいと思っています。どうです、面白いですか」

「とにかく、とても読みやすいです。読めば読むほど、つるつる入ってきます。こんなに読みやすいか、〇〇〇〇、とわめきたくなるくらいに、まあ読みやすい」

「相当読みやすいのですね。評判いいですよね」

「好評なんですか。へえ。今のところは、こういう設定がある、主人公が動く、事件が起こる、主人公がリアクションする、そこへまた事件が起こり、ということが、滞りなく、淡泊に、簡易な言葉で、書かれていました。作者のインタビュー、『手を縛られても足で書く』とか言ってますけど、何が何でも書くぞ、みたいな気迫のようなもので書いた、というようには読めませんよ。物語、というより、事典や記事のよう、文字情報という感触の、そんな類の文章です。酸性でもなくアルカリ性でもなく、いわば中性。一読、つまらない。とはいえ、なにぶん、向こうからどんどん入ってくるので、私もページをめくる手が止まらない。脳内では、めくるめくストーリーが展開しています。こっちゃ溺れそうですよ、まったく〇〇〇〇!」

「ほう」

「ただ、気になることが、ひとつ」

「なんですか」

「それがですね……」

「…あ、おっしゃらないでください。たのしみにとっておきます」

「ふふふ。この先、どうなるものか。僕もたのしみですよ」

こう、かっこうつけつつ、出て、脱兎のごとく帰り、即ページを開き、「いっしょに踊る」「いっしょに公園行く」「ゼリー食べる」とせがむ息子を「すまないが、父親はいま一大事にある」と納得させ、読んで読んで読みまくり……、

ちゅるるるん!

やはり、あっという間に、読み終えた。

さきほど、喫茶店でかっこうつけて「たのしみですよ」だなんて言ったものだが、私の精神はとんでもないことが起こっていた。

言ってしまおう。

空っぽなのだ。

膨大な情報は、〈了〉を境に、跡形もなく消えて(?)しまったのだ。

あれだけちゅるちゅると、ページを開けば、どっと流入してきたそうめん。

「もう入らない、腹が、千切れる」と、その膨大さに恐怖すら感じながら、読み終えたものだが、私のどこを探しても、見当たらない。

いやいや、そんなはずはない。

「どうしよう。どうしたものか。どうしたものなのか!」

早く探し出してあげないと、この物語は、なかったことになるのではないか。

私の「読んだ」という事実は、いったい何だったのか。

しかし、足掻く私の、その動きもまた、すべて物語の一部分となって……

「嘘でしょうッ」

後部座席の妻が、怒鳴った。

チャイルドシートで眠る我が息子の隣に位置した妻にしては、違和感のある声量だった。そして微かに怒気を含めていた。日ごろの彼女の、ごく常識的な言動をかんがみるに、妻の心に、相当信じがたいことが起こっていることは、容易に想像された。

「どうしたの」

そうめんのように曲がりくねった地下駐車場の一方通行を駆けのぼるべく、ハンドリングに余念のなかった私に、今、とりたてて非難される要素は見当たらない。また、非難するのなら他の言い方をするのが、彼女だ。と言って無視できることではない。非難されていない、これで安心、ということはない。つまり彼女の咆哮は、とりあえず私からの声を求めているように思えた。なにせ車内には私たちのほかに息子が眠っているだけなのだ。

「どうしたの」

私は繰り返すのだが、しかし、いっこうに返答は聞かれない。

きっとスマホで何らかのメッセージか、あるいはニュースか、情報に触れ、信じがたい気持ちになったのだろう、と思われた。だとしたら、いま、その文字情報を得ている最中なのだろう。私の声を捉えないほどに集中して。

ならば、私はバックミラーを操作して彼女の顔面を見たかった。画面の光が反映した顔面を、スマホを見ている証拠としたかったから。

だが先ほども述べた通り、私はそうめんからの脱出で、手いっぱいなのだ。

バックミラーには、追尾して来ている白いBMWの、その顔面。襲い来る四つ目の怪獣のよう。奴め「安い国産車のくせに俺の前に立つな、蹴散らしてくれる」と嘲笑しているにちがいない。私にはバックミラーの角度を変える余裕はなく、またそれは危険にちがいない。

私は、一刻も早く、伸びきったそうめんから抜け出なければならない、という気でいる。

これは永続する、たった始まりに過ぎないのかもしれないのに。