金町駅からの通勤路上でも、梅の花を発見できる。

咲き始めると、「春が来る」と思う。

または、「今年は来ないかも」とも、思う。

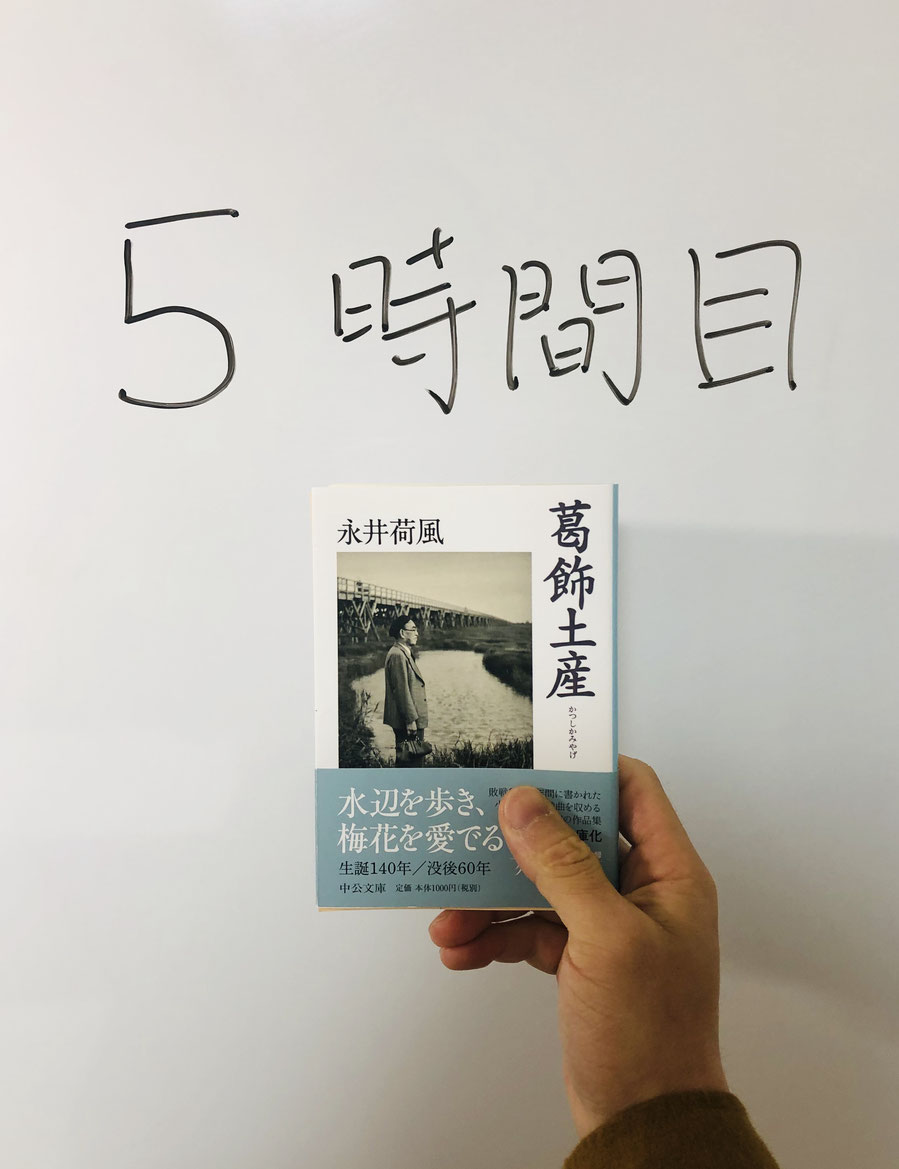

私は、梅花の咲く様から導入される「葛飾土産」をちょうど読み進めていた。

作者・永井荷風といえば、彼の死の際の、荷の中身が有名である。ボストンバッグには文化勲章を含めた全財産が入っていた。預金通帳の額面は2,334万円、現在でいう約3億円。他にも現金31万円余也。とは、ウィキペディアで調べたのである。

私は、てっきり、浅草あたりで行き倒れしたところ、手持ちのバッグからそれらが出てきたのか、とどこかで読んで記憶していたが、間違い。自宅で喀血して死んだのだそうだ。

セミは3年地中にいて、良い頃合いに、這い出てきて、羽化し、1週間後に死ぬ。これもまた有名である。

同様にカゲロウも有名である。成虫になるまで長く、羽化後1日も経たず死ぬ。カゲロウの命、と慣用句を聞く。

また、子供向けの科学番組では、虫のアリがいかに力持ちか、解説していた。アリが巣に運ぶ際の筋力の凄まじさ。人間に同じ規模をやらせようとしても、それは並大抵のものではない、と。人間がじっさいにやってみせて、悶え苦しんだ。その表情が大写しになった。

最近は、「ざんねんな生き物」というような図鑑が流行っていると聞いている。「ざんねんな歴史の人物」もある。その本は私も、買って、持っている。それらに出ている者らは皆、一度死んでいる。死後だから、生者は、冷静に分析・検証できるようだ。

「ざんねん」という視点は、斬新。ゆえの面白みがある。その面白みには、また、生命の謎に対する嘲弄も含む。残虐だ。これは巷のお笑い芸人の影響もあるだろう。私は彼らがそれをネタにしていることを見て、知っている。それを見て、私も笑ったこともある。私は、生き物たちに恨まれ殺される予感がなく、恐怖がなく、暴虐な衆愚の一味となり、わらった。

生き物の生態を知っていくことで、判然としない存在が、だんだんと明瞭化され、恐怖心が消えていく。

うろ覚えだが、「リング」シリーズの、貞子の正体はわからないし、ビデオをダビングしたらそこに怨念が乗りうつり、そのビデオを見ると死ぬ、という設定には、ぎょっとさせられたものだったが、話が進むにつれ、その怨念というのは、貞子ウイルスであったのだ、ウイルスに感染すると危ない、だから呪いのビデオ見るときはダビングのそのまたダビングで、みたいな種明かしがなされ、突如として、戦隊モノ番組然として、興ざめした、あの瞬間を思い出す。

荷風の死に際の、手荷物があまりに有名なのは、誰が吹聴したのか、バラしたのは誰の仕業だろうか。どうでもいいけれど。もしかしたら、「濹東綺譚」で面目を潰された、警察権力による意趣返しだろうか。

(名著「濹東綺譚」で、巡査をからかうシーンが、また有名な冒頭だろう。公権力をからかう。小馬鹿にする。このポーズは反権力を自分の旗印にするに恰好のアイテムとなったか。泉谷しげるの曲「黒いカバン」も思い出す)

荷風の死に際は、有名であり、それが現代的な荷風のイメージを作っていることはたしかだろう。死んだ時でも、全財産3億円を肌身離さず持っていた人、というイメージが、苦笑を誘っている。生者に絶え間なく、苦笑を誘っている。そのこと自体は、悲哀である。

そして我々は、荷風を知ったかぶることができる。べろんと衣服をめくって、解剖した気になっている。ハットをかぶらせてステッキがわりの傘を持たせて、黒いコートを着させて、胸元からは懐中時計のひも、口にはパイプでも突っ込んでおけば、それで完成、とでも思ってしまっている。

永井荷風の「生態」、か……

「あの虫は、あと1週間の命なんだよ」と賢しい子供らに悟られて、それで、そのとおり、1週間生き続ける、「ざんねんな」者、か……

* * *

梅花の話だった。

「春は来なかった」ということは、私の経験上、ない。

梅の花を見て、春。そして、春・真っ盛りを連想してしまう。

すなわち、そう、桜の花を連想してしまう。

野暮。

いや、いいじゃない。桜の花。桜の花、と言えば、酒だ。宴だ。私は酒が、酒に酔うのが、好きなのだ。死体が埋まっている等陰湿な伝説を想起してこそ、その土の上で催されるべき。花曇りの昼下がりの、残忍なあの土の上でのあの宴は、おかしくて、私はたのしみでならないのだ。

悲しくなんてない。おかしいだろう。

外での宴席では、私はきっとスマホの音楽アプリから、Bluetoothスピーカーでもって、音楽を鳴らしたい。

酒種によって曲を選ぶのもまた良かろう。

ビールで乾杯。

そこで響かせるべきは洋楽ならザ・クラッシュだろう。

クラッシュなら、「ロンドンコーリング」をかけるべきだ。あるいは「ギブエムイナフロープ」のほうがいいか。いや待てよ、ここは潔く「ホワイトライオット」でいくべきだろう。さあ! どうしようか。

……感動を皆と共有できるはず、という確信と、疑念。

同席者へ趣味の押し付けにはならないように、指先がそっとクラッシュを呼び出そうとする。

独裁者にはなりたくはない。なる権利はない。上座であれ末席であれ、主人は桜だ。桜の樹の下の死体だ。ざんねんな者の死骸だ。なにより、

私たちは、まだ、酔って、いない、のだ。

でもほんとうは、私は、独裁したい。

周囲半径10メートルの見知らぬ人たちにも聴こえるくらいの音楽を、響かせたい。奴らの聴覚世界を、牛耳りたい。

それに何を隠そう、ザ・クラッシュよりも、私は、ティーンエイジファンクラブをかけたい。

許されぬことは承知だ。

宴席のしょっぱなからティーンエイジファンクラブを流すなんて、きわめて場違い。百歩譲っても、宴の中盤だろう。その頃には、何が流れているかなんて、誰も気にしちゃあいないだろうから。

ティーンエイジファンクラブとは……ウィキペディア的な解説はコピペしてググっていただければ良い。止す。

私にとっての、ティーンエイジファンクラブとは、少年性。貪欲に漁った飽きの果て。ロジカルな遊び。無理して出す美声。真面目にふざける。丁寧にひずませるギター。背伸びした視点。そして感情は、失恋。恋愛の喜びよりも失恋感の漂う楽曲が多い(気がする)。失恋の痛手にうじうじと苦しむのではなく、失恋後、ひねくれつつ次の一歩に踏み出そうとしている、無理繰りな感じ。または、踏み出してみたら、発狂しそうな自分を、自ら発見してさらに冷静に狂っていく感じ。あるいは、恋を求むるも、無理だと諦め、厭世的な気分に苛まれて、自嘲するか、世を見切ろうとするか。硬い鉛筆。曇った昼。乾いた空。暗い朝。冷たい土。ふと吹き過ぎる生暖かい風。たんぽぽの綿が飛んだが、滴る雨に落とされる。朝陽に光る産毛。逆巻く芝生。消える虹。深夜都心をTシャツで散歩。器用な栓の切り方。叫ばない。叫び出しそうになる、その手前で、規則的に歌わせるための、無慈悲なリズム。かつての栄光と冷徹な自己批評。

……こんなもの、響かせてはいけない。わかっている。興ざめというものだ。ビールでカンパーイ、で始まる、おたのしみは、せっかくこれからだというのに。

音楽は、無くなれ、と時折思う。

聴いていても、何の得にもならない。ただひたすら、「かっこいい」と思うだけだ。「それだから音楽はいいのだ」という気分もあるし、「無駄な感情のために時間を浪費していられるほど暇はない」という気分もまたある。ああ、気分、気分だ。

百歩譲って、音楽はあったとしても、ライブは無くなっていい。ライブに行っても興ざめするだけ。ほぼ毎回私の期待を踏みにじってきた。せっかく好きだったのに、もう二度とそのアーティストの曲を聴けなくなってしまった。ジザメリ。マイブラ。ミスチル。さらばだ。

原因は音楽それ自体にある。音楽は、聴覚を介して、世界観が増幅するのだろう。アーティストの有する世界と、私に内在する世界とが、楽器の弾き、を介して、ふれ、ゆれ、重なり、響かされるのだろう。そして、響き合っている、と錯覚できる。錯覚。この錯覚の野郎がいけなかった。

私はライブにいけば、きっと、わが愛したアーティストと響き合うだろう、と思った。いや、錯覚した。

が、だいたいいつも響き合わなかったのだ。まず、観客が邪魔だ。かっこつけで聴いているようなお前らが、精神世界まで掘り進めた私からすれば、目障りだ。それに、バンドよ、聴いてきたのと、ぜんぜん音が違うよ。なんだ、このうるさく反響するボーカルは。あと、一曲一曲をもっと大事に演奏してほしい。なんか、コーラスワークとか、ギターとか、薄くないか。あと、もっとかっこいい服装を着ていてほしい。あと、もっと表情は暗く、どことなく遠い目をして、あやしく頭を振っていたはず。さっきから頭全く振らないじゃんか。あと、そんな色の縁の眼鏡かけてた?

……ああ、これら落胆はすべて、私の作った、錯角の、錯覚の野郎のせいだ。野郎め。

思い入れの強すぎる、錯覚の多すぎる、私のティーンエイジファンクラブは、日の目を見ることはない。

ちょっとだけ、妻に、聴かせてみる。ぐへへ。

すると、

「また、これ」

と言うだろう。うんざりとした、まったく暗澹たる声色で、「またか」と言うのだ。

そこは負けじと、これがいかに良い曲か、健康に効果的か等、言いくるめて、せめて最後まで聴いて、その挙句、「これ新しい曲?」みたいな、興味の芽吹きを得たいものだが、いつも失敗している。

車で流しているとき、他のアーティストの曲の合間に混ぜても、バレる。

思い入れが強すぎることが悪いように思う。

かと言って、じゃあザ・クラッシュならいいのか、となると、それも違うような気がしてきた。気じゃない、あきらかに、違う。

「ロンドンコーリング」の「クランプダウン」は、冒頭、カウント「1、2、3、4」が2度入る。それが私は好きで好きで、涙なしには聴けないから会話できなくなるし、「ギブエムイナフロープ」の「セイフヨーロピアンホーム」ではジャンプしたい衝動に駆られ、ジャンプしたところで私一人の疾走感を、誰にも理解されず、会話、だなんて、くだらんことをしていないでアルバム全部通して聴きたくなるし、「ホワイトライオット」の「ガレージランド」では、地球全員が友達であり、また同時に全員が敵である、拳を振り上げろ、殴り合おう、泣きながら、まずは桜の花を、殴ってみよう、痛い、ばか、ということになるから、残念だが、ザ・クラッシュも駄目だったんだ。

思い入れが強すぎて、周りの反応への失望は、酔いの快楽を下回ることを知らなそうだ。やめておこう。

今のは少し大げさに言ったが。

私が言いたいのは、こうだ。

音楽に思い入れがある場合、花見会場での開宴に合わせるに不向き、ということ。嫌いでなく、好きでもなく、思い入れのない音楽なら良い。

ここでこそ、クラシックの出番なのか。

クラシックとは、まさしく、虫の生態ではないか。殺され、解体され、分析され、再構築され、BGMとして使われ、宣材として使われ、回され古され、もうそこには、単なる骨組みしか残っていない。いつまでも肉の腐臭を放ち続けるポップミュージックとは、一線を画する。

隣のバーベキュー集団から、福山雅治の「桜坂」が聴こえてきたら、私は十八番だから、モノマネせざるをえないが、そしたら、その集団に袋叩きにされるかもしれない。

思い入れとはそういう、おそろしいものだ。手前やるか表へ出ろい、という話になりやすい。

花見には、じつは、ヴィヴァルディの「四季」がいい。本稿を書いていて思い至った。

全国一律「四季」に決まりだ。てきめんだ。桜の花の下で、「四季」。優美で、かつ狂おしくかつ、使い古されている。もしお隣さんのスピーカーが「四季」の冬のパートであれ、そのときこちらが「春」であれ、それらが混ざり合うのも、また、桜の花吹雪の乱舞するようで、よかろう。聴いてみたい。

つまり、クラシックとは、白日の下に曝されるべき音楽だ。

白日の下、私のティーンエイジファンクラブやらザ・クラッシュやら、感傷的なものは怯えて縮み上がってしまう。「誰も聴いちゃおらん」という文句さえ飛んでくる。「次はエアロスミスかけろ」というリクエストまで飛んでくる。「何がエアロよ、スミスかけて、ザ・スミス」という声も聞かれる。結句「貴様らそろいもそろって趣味が悪い」とケンカがまた始まる。

ヴィヴァルディ「四季」なら、いくら大音量でもそんな文句は聞かれない。騒ぎは止まる。酔いも止まるかもしれないが。

* * *

先日、新聞の東葛版でこんな記事を目にした。「永井荷風の部屋が移築 決定」とある。市川市の菅野に現在もある生家は、老朽しているが、現在でも遺族の方々がお住まいで、荷風の晩年過ごした部屋も現存している。それを、市川市の新庁舎へ移築、開庁する運びとなるらしい。今年の夏になるらしい。

荷風が死んでいた、あの部屋なのか。

「葛飾土産」に書かれているのは、荷風の、まあいつもの、懐古の念、そして、市川にはそのなつかしさが、そこかしこに見当たる、という。自分の記憶で美化された古きよき東京と、市川の風土とをリンクさせて、「昔の東京はこうだった」「市川は昔の東京に似ている。いいところだ」と住まった周囲を愛惜している。永井荷風のティーンエイジファンクラブ? それは違うが。

が、私がティーンエイジファンクラブに思う、「白日の下には曝せない」という思いと、荷風の書いた文章には、共通点があるように思う。「白日の下に曝せない」ものを、あえて書いてしまった。書いただけならまだしも、世に出した。

心に浮かんでは消える、愚痴のようなものの列挙、(しかも毎度おなじみの)それにしか読めなかった。それは、品物として良いのか悪いのか、わからない。読んで決して面白いものではない。強烈なひねくれおやじの憧憬が、ぶつぶつとぼやくように、沈鬱に描かれている。

生き物の抜け殻は、精巧に、それの抜ける直前の姿形をとどめている。そして、私たちは、「セミは羽化後、1週間で死ぬ」と知ってしまっている。

捕まえた虫を標本にして、「ここは羽、ここは触角、脚が6本」とやることは、それは異界への好奇心だ、情報を得ることは、責められない。

生態を知ること。しかし、私にはどうもやりきれない。

「くすぐれば笑う。息の根を止めれば死ぬ。わざわざ止めなくても80年くらいで死ぬ」

そう言われているような気がする。

今度、開庁する荷風の部屋を見に行きたい。荷風がじつは白日の下に曝したくなかったものが、何かしらあるかもしれない。

あるいは無いかもしれない。

とすると、死すらもすべて曝す、その体たらくまでを、むかしの文士は覚悟しなければならなかったのかもしれない。