これらの言葉、および文は消毒していません。

アルコール消毒液等を散布ののち、気をつけてお読みください。

消毒済みの文章とは、なんなのか。

そんなもの、あるのか。

新聞の文章は。

あれは、文章のなかでは、最も消毒されたものと思われる。一見。

が、いまや紙面にはコロナ感染症の情報ばかり。

いや、もちろん、その情報は、大事なこと。冷酷だが、現実。その状況は刻一刻と変化し、我らは臨機応変に、かつ、厳正に対処することを求められる。

どうすべきか。事態は深刻だ。

本当に、どうすべきなのか。

だがさて、脳内まで感染情報が浸透しきることはどうか。二六時中、気にしすぎることはどうか。結果、私みたいに、ストレスによる頭皮湿疹に悩まされることになってしまっては、どうか。痛痒い。が、不潔な指先で触ってはいけない。緊急事態宣言前に処方された塗布薬、それは、切れてしまった。治りかけていたが、しかしぶりかえした。そして、コロナが怖くて、いまだに皮膚科に行けていない、なおさら、痒いから行きたい、が……、という苦悶の日々が続いている。

これは私にとっての本当の話だ。危機を茶化す気は、毛頭ない。

言葉は、新聞の記事でさえ、危険をはらむようだ。

じゃあ、批評は。詩は。ルポは。論説は。ネット上のつぶやきは。

私からしたら、すべて、危険だ。

消毒されたものなどなく、無菌状態ではない。そういう意味で、危険だ。

小説は?

小説こそ、人為のたまもの。

その文は、猛毒だろう。危険極まりない。

だいたい、陰気でいけない。小説なんか。洗えるもんなら強い酸で洗ってやりたい。

やはり、消毒された言葉などない。

それどころか、手垢にまみれている。

言葉は、コロナウイルスは生まないかもしれない。が、危険思想、痛罵、拷問、呪縛、淫風、病癖、醜聞、傲慢、悪霊、風評、SNS疲れ、男女間の揉め事、などなど、多様な毒を生む。

言葉は、せっかく無菌状態の保育器にいた人間を、毒す。

言葉は、毒の根源。

統制せよ。本という本はただちに燃やせ。

完全に抹殺するために華氏451度の業火で……そんな映画もあった。

だが、私はひとつだけ知っている。消毒を施した言葉。

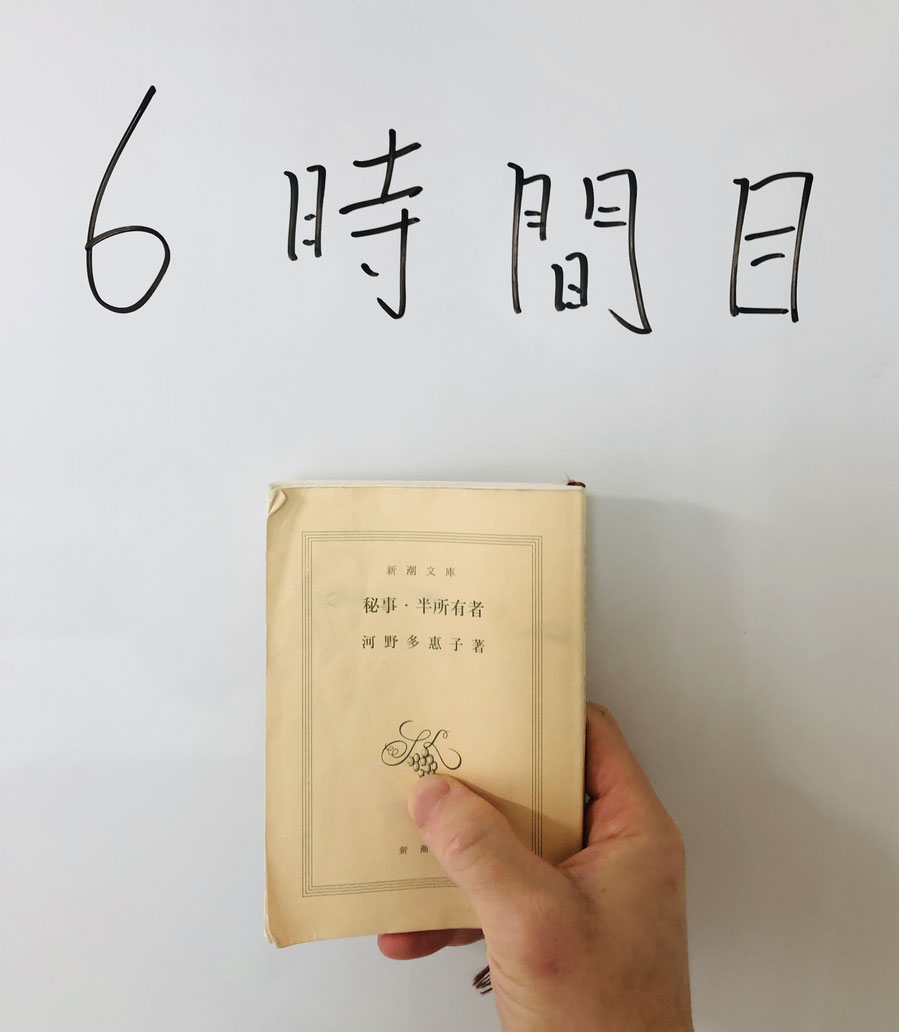

それが、河野多惠子の文章だ。

言葉は、言葉それ自体持つ意味や印象が、余白へと浸透し、作者の配置した場所から逃げようとする。そういうものだが、河野多惠子の言葉には、無作為の乱れは一切見当たらない。

その文章、その言葉のつらなり、文字のつらなりは、さながら、日体大名物「集団行動」……

いや、もっとだ。

頭から消毒液ぶっかけられた後、ビシッ、鞭打たれ、「ここで立っていなさい」と指示されて、のち、一歩たりとも動くと起爆する即死への恐怖に、永遠に自分の居場所を立ち続けている、といった文字がある。

それが河野の書く文章。文体だ。滅菌状態に限りなく近い文章を書いた小説家。

近頃よくきく、「言葉を紡ぐ」、だなんていう、生ぬるい相互偽演出のユルさはない。完全なる支配者として、河野は、文を操作する。そこへ立たせられた文字、言葉、文が、ただならぬ緊張感をともなって、潔癖な文体となり、完膚無きまで紙に刻まれ、永遠に物語を伝え続けている。

ステイホーム、外出自粛、に乗じようと、私も蔵書を漁ったものだったが、これがどうも気乗りしないのである。読んでいたものすら、投げだしてしまった。

どうやら人は、いや、少なくとも私は、そんな容易に本を読めるものではない。「この際だから本を読もう」といったようなスローガンを新聞などで頻繁に目にする。が、読書にしても、案外、ままならないでいる。

(本稿発表の場所をわきまえると、「本が読めない」と言うのは、不適切であることは承知しております。無礼をご容赦ください。)

感染予防するための、自粛。その効果の議論はさておき、私は、その仕組みは、理解して気をつけて生活しては、いる。

が、八方を塞がれ、自由を失っている身にとって、「じゃあ、読書に切り替え」というのは、いささか短絡的過ぎるように感じる。

読書は、外出していい、観劇していい、ライブ行っていい、会食していい、など、当たり前の自由下にある、つまり、多少の毒を得る自由があってこその、行為のようだ。いや、なにせ、読書こそ、けっこうな毒、という話ではないか。

そんな中であって、河野多惠子の文章は、消毒液の潔癖がある。作者の企みが極まっているのだ。

河野多惠子「秘事」。

文体、文章は、凄然、とも表現していいほど整う。自然発生や、企まれざるの美、など皆無。人為の中の、人為。小説の中の、小説。

どこかに綿密に隠されているはずの、毒。読者はその毒のにおいを嗅ぎつけたくて進むも、それがおかしい、見当たらない。この長編は、瑕疵のない完全無欠の高層構築物か? 登りきろうとしている、と、これまで頑丈な、頼り甲斐のあった構造が、ふわり、ほんの一箇所、ほんとうに、蟻の一穴、抜け落とされている。そして、その隙間から、世にも愛おしき毒が吹き上がっているではないか。

そのときの踏み外しの、浮遊のよろこびを、そして、毒の苦しみを、とくとこうむっていただくといい。